Dom Hans Van der Laan e

l’architettura del silenzio.

Nella sterminata produzione architettonica novecentesca poche sono le

pepite d’oro che si trovano e che ahimè sono così poco conosciute.

L’abata Van der Laan, benedettino architetto filosofo e inventore di una

teoria delle proporzioni è una di queste rarità.

Olandese di nascita, e nono di una stirpe di 11 fratelli, Van der Laan

nasce nel 1904 a Laiden, il padre era architetto anch’egli. In un’intervista

del Marzo del 1988 è Van der Laan stesso a parlarci della sua biografia, una

vita spesa nella ricerca, nel lavoro e nella preghiera. Una vita divisa in due

prima della guerra (seconda mondiale) e dopo.

E una preparazione che aveva affrontato il tema della natura, della

società, e da ultimo della liturgia. Scrive infatti “Quella crescita fu

nettamente segnata da tre fasi, tre percorsi di esporazione solitaria che sono

ancora riconoscibili nel mio ultimo libretto sulla composizione della liturgia:

il viaggio di conoscenza prima della natura, poi della società e, infine della

liturgia.”

Detto in altri termini materia, intelligenza e fede. Subito Van der Laan si rende conto della dicotomia uomo-natura, dell’appartente contraddizione tra cose artificiali e cose naturale. La sua teoria parte dal presupposto della grande analogia. L’enteCreatore Dio, è simile (analogo) all’ente creato uomo, entrambi creano. L’uomo da creato si fa creatore di forme mentre la natura, l’intero universo naturale è infinito e non è capibile dall’intelletto umano. Come rendere accessibile all’intelligenza umana la natura? Van der Laan propone la misurabilità e le proporzioni per accedere a quegli infiniti misteri della natura. A questo proposito fa un esempio, lo racconta lui stesso: da piccolo in cantiere con il padre, vide un operaio che con un settaccio divideva dei sassi grandi da dei sassi piccoli, e con l’intuizione capì che noi non sapremo mai la vera grandezza di tutti quei sassi, ma il settaccio ci permetterà di dividere o meglio classificare i sassi in piccoli, medi o grandi. Ecco dunque l’inconoscibilità della natura (tutti i sassi) e la necessità di misurare gli enti naturali da parte dell’uomo per renderli percepibili. Attenzione la volontà creatrice umana è però vincolata alla natura, Van der Laan fu un assiduo lettore dellaCittadella di A.D. Saint-Exupery e da questa citiamo: ” il creatore non è mai presente nell’oggetto che crea e la traccia che lascia di sè è pura logica”, assoluta fedeltà alla natura, tutto ciò che creiamo deriva dalla natura all’uomo non resta che trasformare gli oggetti in elementi che servono alla sua vita: il legno diventa panca, la sabbia cemento; il fare dell’uomo è un “ricreare” o un “rifare”.

Da un lato quindi la natura illimitata dall’altro l’uomo che limitato che

nel processo di creazione di oggetti artificiali rende intelligibile i misteri

nascosti nella natura. L’uomo deve ordinare questo mondo in un mondo più

piccolo ricreando un microcosmo a lui capibile. Ma quale metodo, quali

strumenti usare per rendere il mondo capibile? Van der Laan studia per tutta la

vita un sistema proporzionale che va sotto il nome di “Numero Plastico” una

teoria molto complessa che si basa su regole percettive dell’occhio e su una

serie molto complessa di relazioni. Influenzato da studi sulla musica e in

particolare sul canto gregoriano, Van der Laan afferma: “con le otto note

dell’ottavo costruiamo tutto il nostro repertorio musicale, e dalla

progressione continua dei colori dello spettro separiamo i sei colori cui

possiamo dare un nome,” allo stesso modo mediante le otto dimensioni del

“Numero Plastico” è possibile orgarizzare tutta la vastità de1lo spazio

architettonico.

Anche la sezione aurea dava una regola al costruire, l’abate la conosceva bene, tuttavia aveva secondo lui dei forti limiti, innanzi tutto non teneva conto della terza dimensione era piatta, solo in superficie non adatta a creare volumi, inoltre il numero plastico “produce un numero maggiore di differenti e interconnessi rapporti proporzionali poichè non risulta da quantità numeriche fisse”...”ma da ordini e tipi di grandezza”. Il “Numero Pastico” sarà per Van der Laan l’ossessione di tutta la vita, elaborandolo sempre più come strumento di costruzione non solo architettonica ma anche per il vestiario e per gli oggetti liturgici, afferma infatti: “Assoggettando alle regole del numero plastico (che sta alla base dell’espressività della composizione) tutti gli spazi e le forme dell’architettura, nonchè le forme del vasellame, della mobilia e dei paramenti, la semplice forma base delle cose può venire ampliamente nobilitata.”; servendosi di un abaco da lui stesso costruito (fig. 1) lo userà per ogni suo oggetto progettato.

Fig. 1 Abaco di Van der Laan

Ma la teoria del “Numero Plastico” non basta a fare di Van der Laan un

grande architetto, egli infatti voleva rifondare il metodo del costruire, si

serve della base: il trattato vitruviano e di un riferimento senza tempo:

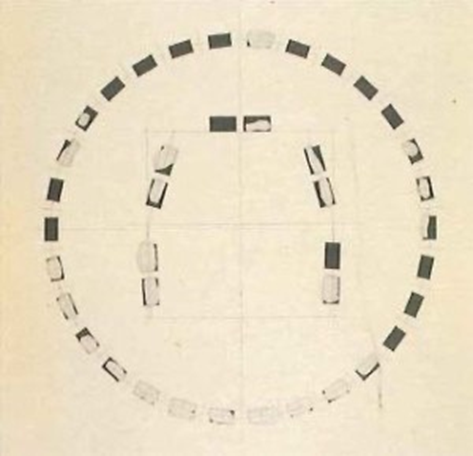

Stonehenge (Fig. 2,3,4).

Fig. 2 Stonehenge stato di fatto

Fig. 3 Stonehenge ricostruzione.

fig. 4 Stonehenge Disegno di studio.

Da quell’architettura ancestrale Van der Laan ricaverà una serie di

disegni e di teorie sulle primitive forme dell’abitare, là per la prima volta

troviano il concetto i trilite (2 pilastri e un architrave) riproposto nelle

sue architetture, e il concetto di cella. La tesi fondativa è che l’abitare

sia suddiviso in tre differenti tipi di spazio (cella, cortile e dominio), da

essi e dalle diverse combinazioni di questi elementi si è costruita negli anni

la forma dell’abitare. Citando la chiesa di Santa Sofia, il maestro olandese

rielabora le proporzioni definendo l’architettura della chiesa come una serie

di celle.

Padre Van der Laan elabora anche progetti di città basandosi su questi

concetti della cella del cortile e del dominio. (fig.5, 5a, 5b).

Fig. 5 Disegni esemplificativi della composizione di cellule unitarie in

quartieri e città

Fig. 5a Fig. 5b

L’opera maggiore e più importante di Van del Laan è il rifacimento

dell’abazia di San Benedetto a Vaals (fig. 6,7,8,9, 10), un’architettura in cui

il padre darà forma alle sue teorie del Numero Plastico.

Fig. 6 Abazia di San Benedetto a Vaals,

Fig. 7 Abazia di san Benedetto a Vaals, esterno

Fig. 8 Abazia di San Benedetto a Vaals. .

Fig. 9 Abazia di San Benedetto a Vaals.

. Fig. 10 Abazia di San Benedetto a Vaals. Interno della chiesa.

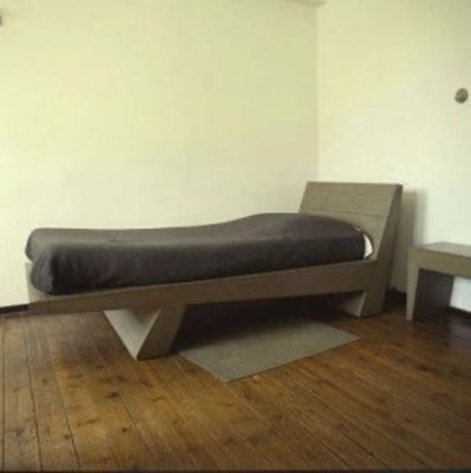

Qualsiasi misura infatti, dallo spessore dei muri ai paramenti ecclesiastici ai

mobili ai calici per la liturgia saranno sottoposti a questa regola

proporzionale (fig. 11,12,13,14,15).

Fig. 11 Progetto di calice.

Fig. 12 Abazia di San Benedetto a Vaals, Tavolo con sedie.

Fig. 14 Progetto di paramento sacro.

Fig. 15 Paramento sacro disegnato da Van der Laan.

Il tutto doveva far parte di quell’idea che Van der Laan aveva della Liturgia.

Egli infatti pensava che la liturgia fosse il “complesso di simboli, di canti,

di atti mediante i quali la chiesa esprime e manifesta la propria religione

verso Dio” . La Litugia si esprime attraverso un insieme di forme che diventano

veicoli dei rapporti interpersonali, queste forme servono a esprimere il

rapporto tra uomo e Dio e servono ad esprimere una religione. Nello scritto

“Architettura e Liturgia” apparso nel 1978 il padre olandese afferma: ” I

simboli sono oggetti che hanno la particolarità di possedere il valore dei

segni. I canti sono parole il cui sono e la cui durata sono coltivati dalla

melodia e dal ritmo fino ad acquisire, oltre a quello meramente verbale, un

significato speciale. I gest, infine, sono azioni umane che al di là del

tenore immediato e fisico mirano a manifestare un contenuto più profondo”. Le

forme ricalcano i tre stadi della vita del frate di cui abbiamo parlato, le

forme naturali, le forme sociali e infine le forme liturgiche “che fungono

tutte da segni finalizzate all’espressione del contatto dell’uomo con Dio:

all’espressione di una religione”.

Infine l’architettura di Van der Laan è apparentemente semplice, le curve non estistono, le decorazioni neppure, sono i materiali poveri che creano le decorazioni, e potremmo dire che le proporzioni intuite quando si percepiscono all’occhio e alla senzazione si “stare” dentro una chiesa progettata dal padre olandese, hanno preso il posto degli ornamenti. La luce è calibrata benissimo, luce naturale si capisce, le gerarchie architettoniche (dentro-fuori, natura artificio, collegamenti e stanze) sono rispettate, le differenze strutturali tra portante e portato sono ben visibili. È un’architettura apparentemente fatta di “poco” ma induce alla riflessione, e la bellezza non è un fine ma un mistero che si percepisce appena. È il lavoro inteso come vocazione di una vita, e la preghiera, la perseveranza della misurabilità di ogni cosa, che rendono le architetture del padre uniche; da esse traspare il silenzio, la pace la purezza d’una volontà ferrea. Mille miglia lontano da chi in quegli stessi anni e nei contemporanei soprattutto “gioca” con l’architettura permeandola di forme artistiche che non fanno che esprimere il gigantesco ego degli architetti contemporanei. Una lezione quella di Van der Laan, non solo stilistica, ma metodologica e di vita.

Bibliografia:

TIZIANA PROIETTI, Ordine e

proporzione. Dom Hans van der Laan e l’espressività dello spazio

Architettonico, ed. Quodlibet 2015

ALBERTO FERLENGA, Dom Hans van

der Laan. Le opere e gli scritti, ed. Electa,

Milano 2000

TIZIANA PROIETTI, La musica

del numero Plastico, in “Musica e Architettura” Università degli studi la

Sapienza, Dipartimento di Architettura.

ERICA CATERINA BUGATTI, Dom Hans va der Laan e il numero plastico, Tesi di laurea Politecnico di Milano, A. Acc. 2011-2012

ALBERTO FERLENGA, “L’architetto dom Hans Van Der Laan” in Casabella n. 634,

Maggio 1996

Wiel Arets e Wim van den Berg, “Architettura senza commento.Dom Hans van der

Laan”, in Casabella 634 p. 46

Paola Verde, “Ampliamento dell’abbazia di San Benedetto a Vaals (Olanda)”,

Casabella 634 p. 50

Sitografia:

http://www.vanderlaanstichting.nl/en/home/, Van der Laan Fondation

http://www.benedictusberg.nl/

Nessun commento:

Posta un commento